「祈りの幕が下りる時」

東野圭吾

講談社

加賀恭一郎と彼の母親の物語です。実をいうと、東野圭吾はあまり読みません。なぜかというと、登場人物キャラクターに個性がなく、展開にソツがないからです。この人の作品は毒がないんです。

毒とはなにか──?

それを云ったら、人としてどうかと思うぞ!というギリギリの主張が毒なのです。常識にとらわれない意見であり、ある意味とても素直な意見といえます。

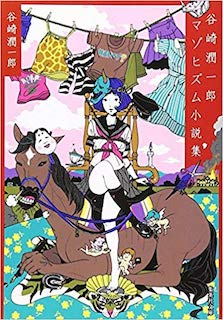

谷崎潤一郎は毒ではなくエロですが、人にはいえないような性癖を滔々とのべ、いっさい恥じることがありません。むしろ堂々としています。そのさまは、人としてどうかと思います。谷崎は変態で、しかも堂々とした変態です。こうした常識にとらわれないスタンスは、毒に通じるところがあります。

悪書と良書

平山夢明は、毒々しい作品をよく描きます。「独白するユニバーサル横メルカトル」や「DINER」がいい例です。救いようのない最悪のシチュエーションがこれでもかと詰まっていて、読んでて気分悪くなるのですが、最後になぜか救われます。

平山夢明が毒だとするなら、東野圭吾はあっさりです。あっさりの作品は口当たりよくて読みやすいのですが、旨味に欠けるのが難点です。読んでて、深いところに到達するまえにおわってしまいます。じつにもったいない感じがします。

本をよむときワクワクするのは、普段得難い知識に触れたり、常識をくつがえす考え方にであったり、予想もしない大どんでん返しに遭遇したときです。それは得てして、常識の埒外からやってきます。なので、読み手のよみたいものをすんなり出してくる東野作品は、本屋で積まれていても意外と手がのびないのです。