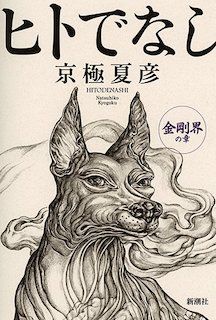

『ヒトでなし』

京極夏彦

新潮社

とある男が、寺の住職になるお話しです。子どもを通り魔に殺され、妻と離婚した男が、路頭にまよい、人としての執着を捨て、心ない言葉を他人にあびせてるうちに、その人となりが認められるようになっていきます。

最終的に、彼は逃げこんださきの寺で住職になります。

成長しない主人公

通常、お話というものは、主人公が使命を与えられ、使命を達成するために旅立ち、敵に遭遇しては困難にぶつかり、それを乗り越えて展開するものです。困難をのりこえるため主人公は知恵を働かせ、その過程で一回りも二回りも大きくなるのです。RPG的な物語を想像すれば、そのことはよくわかるでしょう。

しかし、「ヒトでなし」は、そのお話しの典型が通用しません。主人公はなにも求めておらず、ただ他人に文句をいうだけで、決して自分から動こうとしないのです。

この話が特異なのは、主人公のヒトでなしが、なにも求めない点にあります。主人公がなにも求めず、動きださない。にも関わらず、周囲の人々の関係性、もしくは周囲の人たちの勘違いによって、主人公はあたかも成長するかのようにみえるのです。

自分自身はなにも欲せず、動きもせず、他人に影響をおよぼそうとしません。なのに周囲は彼の言動を勝手に解釈し、影響を受け、彼の「ことば」に救われていきます。

主人公の吐き出す心ないことばが、受け取る者にとって真逆に作用しているのがポイントで、ヒトでなしがヒトを救うというのが、この話の主題テーマをなしています。

救いは無慈悲

たとえば、通過する電車に身投げしようとしていた女には、

”「どんなでもいいんだよ。知らないから。お前のことなんか。あっちに行けよ。さっさと死ね」”

といって突きはなし、また兄貴分をメッタ刺しにした若造ヤクザに対しては、

”「生意気なんだよ。生きてる価値なんかないチンピラが、死にたくないだと? 死ぬのが怖いだと? だから親切に死なないで済む一番確実な方法を教えてやってるんだ。さあ怒れよ。怒って暴れろよ小僧」”

とのたまいます。

本人は讒言をくりかえすだけなのに、いわれた本人はその言葉が胸に刺さり、次の日から悔いあらためるのです。そして不思議なことに、文句をいわれた人間は、彼を慕いはじめます。救いようのない言葉に、他人は次々と救われていきます。

自己と他者

ここで交わされる会話の根底には、自己と他者の関係があります。自分と他人はことなる生き物です。

いえ、もっと厳密かんがえるならそれは自分と他人ではなく、自己と他者からみた自分は、まったく別の存在というべきです。「ヒトでなし」では、それが明確な意図をもってコントラスト的に配置されています。

自分は、自己をコントロールすることができますが、他者からみた自分は自分とは異なる事象であるため、それを制御することはできません。

だとするなら、自分は他者の脳によって映しだされたもうひとりの自分に対して、どれだけ関与すべきなのでしょう? そういった自分と他人のギャップに関する深いといかけが、「ヒトでなし」には含まれています。

主人公はそのギャップを徹底的に追及していて、自己と他者の自分を明確に峻別しています。そのうえで自己と他者の自分が別の存在である以上、おのれにできることは何ひとつなく、だとするなら、自分はそこに関与すべきではないと決めこんでいます。

良いわるいはべつにせよ、それが彼の立場なのです。

これは、自己と他者がおもい描く自分が、どれだけ無関係でいられるかを突きつめた思考実験といえるかもしれません。

主人公は<他者の自分>になにひとつ応えようとぜず、他者との関係を切りはなし、ことごとく他者とのつながりを断っていきます。

もちろん他人との関係を放棄することで不幸の泥沼におちいるのですが、それをどんどんつきつめ、最終的に他人への関心のなさが逆に人々の注目をあつめていきます。結果、多くの人を救うようになります。そして、それは本人が意図したものと真逆の結果となるのです。

この「ヒトでなし」の一周まわって悟りをひらくみたいなテーマは、かなり好きです。そして一周まわるためにここまで物語を重厚にしているところも堪りません。