「ドルフィン・ソングを救え」

樋口毅宏

マガジンハウス

主人公は未婚の四五才のフリーターの女性です。音楽に一過言をもつ彼女は、これといった取り柄もなく単調な生活を送っていて、その単調さにおしつぶされそうになっています。センスの良い音楽を聴き「自分は人とちがう」と思いこみ、世間を見下し、プライドを守るのに必死になっています。その様は痛い女性そのものです。

音楽大好き

この世に生きる価値はないと悟った主人公は、酔ったいきおいで睡眠薬をがぶ飲みし、自殺を図ります。しかし自殺は失敗に終わります。意識を取りもどしたとき彼女は樹の下で寝ていて、あたりが微妙に変わっていることに気付きます。

歩きながら宮下公園から駅にむかうと、行き交う人々の服装に目が留まります。

見ると、街行くサラリーマンは大きな肩パッドのはいったソフトケースを着ていて、女性は厚化粧に太眉メイク、しかもソバージュがかったヘアスタイルで歩いています。そして渋谷のスクランブル交差点にやってきて、彼女は呆然と立ちつくします。そこには渋谷のシンボルたる巨大ビジョン・Qフロントがなかったのです。

見慣れたはずの渋谷が別世界になっているのをみて、彼女はあることに気づきます。ひょっとして自分はタイムスリップしたのではないかと。そして、ここは一九八〇年ではないかと。

彼女がやってきたのはかつて青春をすごした八〇年代で、それは彼女がとある音楽ユニットに熱を上げていた時代でもありました。平成元年にやってきた彼女はスーパーでレジ打ちをしながら、なぜタイムスリップしたのかを考えます。そこでハタと気づくのです。ドルフィンソングを救うこと。それがわたしがこの時代にやってきた理由なんだと。

魅惑のドルフィンソング

ドルフィンソングというのは、島本田恋というボーカルと三沢夢二のギターリストからなる音楽ユニットで、前衛かつ伝説のバンドです。一九九〇年は歌謡ロックが世を席巻していたにも関わらず、ドルフィンソングはポップで趣味のいい良質な音楽を提供し、類稀な才能に恋い焦がれた彼女たちは、こぞって黄色い声を飛ばしていました。しかしドルフィンソングは、三沢夢二が、島本田恋を殺害するという衝撃的な事件によって、活動を打ち切っていたのです。

彼女の十代は、すべてドルフィンソングに捧げられたといってよく、彼女が音楽に傾倒するようになったのも、元をただせばドルフィンソングが原因でした。八〇年代にタイムスリップしたことで、彼女は音楽熱をとりもどし、と同時に、タイムスリップを千載一遇の好機と捉えるようになります。

"これは生き直しのチャンスだ。

人生をやり直せってことだ。

ならば、ドルフィンソングの殺人事件を阻止するのが、わたしの使命なのだ。"

そうと決めたら女は一途。ドルフィンソングに接近すべく、彼女はその準備にとりかかるのでした。

サブカル満載

「ドルフィンソングを救え」を読むと八〇年代の世界をあますことなく堪能できます。しかもそれはメジャー系の八〇年代ではなく、サブカルの世界です。「そういえばあのときバブルは」の引用多数で、頁をめくるたびに懐かしさがこみあげてきます。

居酒屋に誘ってきたガハハと笑うダジャレ連発親父が和田勉だったり、音楽番組ザ・ベストテンでは、ローラスケートを履いた光GENJIがところ狭しと滑っていたり、Xファンの信者が髪をたたせて渋谷駅周辺を闊歩していたり、本屋にいけば 吉本ばななの 「キッチン」が平積み になってたり、などなど。

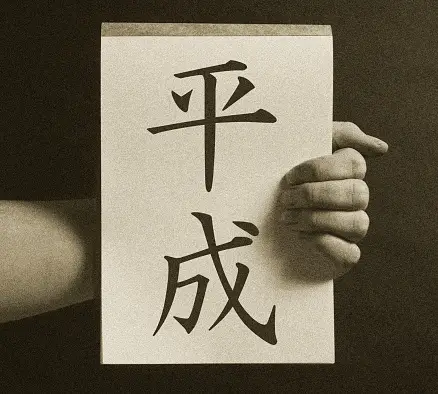

わかりやすいところでは、フラッシュが焚かれた小渕官房長官が「平成」とかかれた額縁をかかげ、国会では、竹下総理が難解な日本語を駆使し、消費税の導入にむけて答弁をくり返しています。そういえばこの時代はまだ消費税なかったのです。そう思うと隔世の感があります。

おもしろいのは、現在を基準に八〇年代をながめていることで、現在進行形で見た視点といまから振りかえったそれが若干ちがい、八〇年代がユニークに映ります。改札に行ってもsuicaがないのでいちいち切符を買わなきゃいけないし、コンビニもないから夜はろくに買い物もできず、ユニクロもないから服はけっこう高いのです。

きわめつけは携帯が存在しないこと。そうか。あのときどうやって連絡してたんだっけ——と携帯のない世界を想像できなくなっている自分に驚きます。現在を視点にすると、途端にむかしが不便におもえてきます。

八〇年といえばバブル最盛期のイケイケの時代。いきおいにあふれたあの時代はいまや羨望の的なのに、いま振りかえると、携帯ひとつとっても不便さが際立ちます。そして不便さもふくめどこか滑稽にみえるから不思議です。

音楽オマージュ

で───。もうひとつの魅力は、物語中にくりだされる音楽オマージュです。小説の描写のなかに、これでもかっていうほど歌詞の引用がでてきます。もう、うざいくらい。たとえば主人公がドルフィンソングのボーカルとドライブに出かけるくだりでは、

"左へカーブを曲がると光る海が見えてきた。わたしは思った。この瞬間は続くと! いつまでも!"

と描写しています。これは小沢健二の「さよならなんて云えないよ」の引用です。またバイトのフリーターが、女子高生をクラブにしきりに誘う場面では、まんざらでもない女子高生を見てとり、

"女は一度や二度、痛い目に遭わないと男がわからない。泣いたりしないで大人になれないのだから。"

と描写し、知る人がよめばサザンオールスターズの「さよならBaby」だとわかります。さらにはアメリカ全米一位を獲得した黒人四人のダンスグループ、ミニ・ヴァリの口パク事件を作中で予言してみせたり、山下達郎の「クリスマス・イヴ」を文字って、冬の光景を描いたり、映画監督・鈴木清順ベストスリーはなに? とマニアックな話題を放りこんできたりします。

特に音楽雑誌ロッキンオンジャパンへの原稿持込の場面で、編集部の裏情報をゴシップ記事のごとく暴くあたりは、もはやダレトクの感がただよっています。ここまでオマージュを詰めこむと、批判する気にもなれません。これは愛です。立派な音楽愛。

しかしオマージュ丸出しで、ストーリーが停滞するかと思いきやそんなことはまるでなくて、淀みなくすらすらストーリーが進むあたりは感心します。思いのほかリーダビリティが高いのです。きっとオマージュを登場させながら、味を利かせすぎないように配慮しているのでしょう。

気づく人は気づくけど、知らない人はまったくきづかない。歌詞を入れこむ場面も、気づかなければ海の場面やクリスマスの場面として、そのまま読めるつくりになっています。むしろ歌詞の引用は隠し味程度で、気が付く人だけ気付ばよいというスタンスです。その余裕な態度は、あたかも読み手を試しているかのようです。

タイムスリップの定番

で。さらにきわめつけは、タイムスリップの定番となる過去の自分と出会ったらどうなるかとか、歴史の事実をゆがめてしまったらどうなるか的なパラレルワールドを、しっかり含んでいることです。歴史は復元性をもつがゆえに歴史は変わらない的な結末もふくめ、タイムスリップの構成としても安心して読めます。ストーリー構成も、決して手を抜いていないのです。

飽きることない八〇年代ネタと、音楽の趣味に走りつつ、ストーリーを見失わないスマートさは、得難いバランス感覚です。そのハイブリッドなつくりは特筆に値します。ひょっとしたら樋口毅宏は天才ではないか——と思えるほどに。