『満鉄全史』

加藤聖文

講談社

国策会社といわれた満鉄。

その歴史を紐解いた一冊です。

満鉄総裁の系譜は、日本近代化のスペシャリストで、台湾統治時代に児玉源太郎の片腕として辣腕を振るった後藤新平から始まります。さらには、大連港の拡充や電機ガス事業・ヤマトホテルを開始して満州経営を発展させた中村是公や、ソ連の影響力を排除すべく路線計画をすすめた松岡洋右など、錚錚たる面子がそろっています。さすが国策会社。人選だけみても、国の威信がうかがえます。

満鉄は興隆・発展期を経、満州事変からずるずると日中戦争へすすみ、大東亜戦争の混乱期を迎えます。そして終戦時には、在留日本人の引き上げ工作を担います。戦争という動乱期をはさみ、最初から最後まで満鉄の視点で語られているので、読み手にとって眺めやすいでしょう。

しがらみの組織

満鉄は、最初から宿命を背負っていました。それは関東軍、外務省、企業として満州鉄道の三竦みの状況です。満鉄は国策会社である以上、政治と軍事がからみ、とりわけ満州進出をもくろむ関東軍の影響を受けざるをえませんでした。そういう意味で満鉄は、設立当初から柵だらけだったのです。

興味をひいたのは───やはりというべきか、満州事変です。板垣征四郎がプロデュースし石原莞爾が遂行した満州事変において、満鉄の位置付けは、関東軍の命令に従う下部組織のようなあつかいかとおもっていたのですが、実態はそうともいえないようです。

以外にも、『満鉄全史』を読むと、政府は満鉄に対し、関東軍の独走の歯止めを期待していたことがわかります。しかし、満鉄は暴走の歯止めになることはありませんでした。なぜなら満州事変は関東軍単独の行動ではなく、いわば満鉄との二人三脚によって進められたからです。満鉄も関東軍とおなじく、満州事変を進める側にあった。だとするなら、そこにどんな誘因が働いたのでしょう?

石原の目論見

関東軍のニーズはふたつあり、ひとつは輸送手段の確保でした。満州全域での作戦行動は、鉄道が迅速に運行されてはじめて可能となるとなるもので、関東軍からすれば補給、移動手段の確保は必須となります。

ふたつめは、関東軍が満鉄の人材と資金を欲しがっていたという点です。とりわけ人材確保は喫緊で、石原莞爾が描いた満州事変は、軍事行動だけに留まらず、満州の地に一大工業地帯を建設する必要があり、その過程で傀儡国家の樹立を目論んでいました。

しかし、軍部のなかには国家を運営していく人材などいるはずもなく、国家行政を運営し経済を発展させる人材を確保するなど望むべくもありません。そこで石原は新国家樹立にかかわる人材を、満鉄に求めます。人材供給という点においても、満鉄の協力は不可欠だったのです。

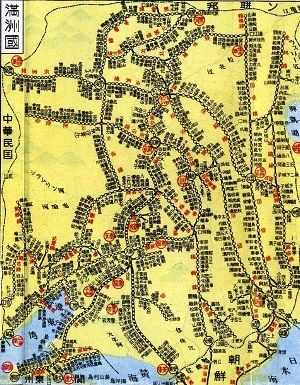

他方、満鉄も満鉄で、思惑がありました。それは東北政権が運営する鉄道路線の掌握し、満州国の東西をむすぶ長大線・吉林線を全線開線することです。新国家樹立と全線開通。ここに、関東軍と満鉄の利害が一致します。

石原莞爾──十河信二のラインを通じて、満鉄と関東軍は一心同体のごとく結合していきます。そして満鉄は影に日向に、満州事変をすすめていくことになります。その意味で満鉄は、関東軍の威圧に応じて否応無しに行動した主従関係にはなく、どちらかといえば、軍部の暴走を利用し、共存共栄をめざしたといえるのです。

戦時ベンチャーの末路

にしても。

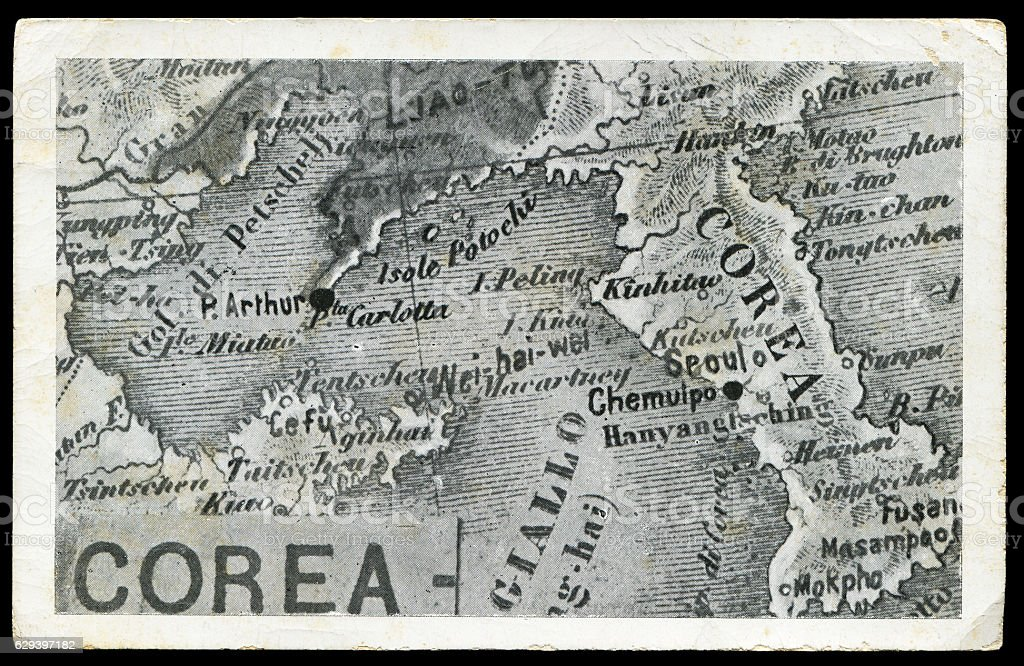

かの日露戦争に際し、満州の地は、軍事作戦を展開する以外に何の目的もありませんでした。ロシアの脅威を取り除き、朝鮮半島に対する日本の主導権を認めさせればよく、戦場以外の価値はなかったといえます。鉄道にしても、ロシアの租借地であった遼東半島と東清鉄道南部支線の一部を占領したことで、たまたま哈爾浜から旅順にわたるロシアの鉄道利権が転がりこんできたに過ぎません。それが三十年経って傀儡国家建設に一役買うだなんて、いったい誰が想像したでしょう。まさに国家ぐるみのベンチャー支援です。

統制経済を模し、戦争に向けての生産体制を整備しようだなんて目眩すら覚えます。今の日本人にそんな気概はあるかと問われれば、その片鱗すらありません。時代が変われば人も変わるなと、一世紀前が帝国主義の時代だったなんて嘘のようです。

そのうち時代がひとまわりして、満鉄の存在が再評価されるときがくるかもしれません。戦争の影がつきまとうとしても歴史から学ぶことは多いでしょう。満鉄にしても然りです。