『峠』

司馬遼太郎

新潮文庫

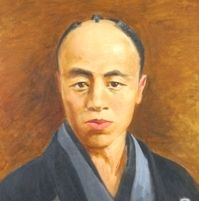

河井継之助は、越後長岡藩牧野家につかえた藩士で、幕末の最中、官軍相手に一戦を演じた気骨の人物です。もともと河井家は百石ほどの家格にすぎなかったのですが、家老を説きふせ江戸に遊学するや、備中松山にいっては山田方谷にまなび、かとおもえば横浜でスイス人と交易するなど、継之助はみずからの見分をひろめていきます。

歯に衣着せぬ継之助をやっかむ老臣たちもおおかったものの、最終的には家老に抜擢され、継之助は藩政に辣腕をふるうことになります。

司馬遼太郎の名作

紀伊國屋書店の文庫まえをとおりかかったとき、どこかのwebサイトで、この”峠”が紹介されていたのを思いだし、この本を手にとりました。どういう紹介ふれこみだったかわすれましたが、たしか、夜どおし夢中になって読める小説という内容だったようにおもいます。その記事w e bをよんでいたときは、”夢中”という触れこみがいかにも誇張のようにおもえました。得てして、他人が薦める本というのは外れが多いものです。

司馬遼太郎の代表作といえば、「竜馬がゆく」「燃えよ剣」「坂の上の雲」になるでしょうか。ともすれば、「峠」はマイナーといわざるをえません。知名度はさほど高くないですし、司馬遼太郎に興味がない読者ひとからすれば、訊いたことのない作品になるでしょう。

それは主人公の河井継之助にしてもおなじで、幕末期における薩長の維新功労者とくらべれば格落ち、あるいはマイナー感がただよいます。いえひょっとすると、無名の人物とすらいえるかもしれません。

ということもあり、夢中でよめる小説といわれても、正直ピンとこなかったのです。

──あまりに大げさすぎる。

「峠」がそんな名作とは思えないなと。しかし、その評価は読後に完全にくつがえされます。『峠』は隠れた名作──いえ、とびっきりの名作なのです。

この男、二律背反につき

河井継之助をひとことで表すなら”二律背反”につきます。幕末とその後の時代をとらえる先見の明、そしてあくまでも長岡藩の人間として藩主をまもらんとする献身性、型破りと忠義、革命と保守。それらが反発することなく同居しています。

たとえば動乱の幕末期にあって、継之助は、幕藩体制の崩壊をきわめて正確に予測しています。そのうえで幕府にたよることなく藩を運営する方策をかんがえていて、越後長岡藩をのこすには、産業をおこし、砲や艦隊をつくり、外国諸国と渡りあっていくことを志ざします。

そのために奔走し、情勢を把握し、藩内の守旧勢力と対峙するのですが、先見の明がありすぎるがゆえに誰も理解してくれないのがつらいところです。当世人の二手三手さきをいっているがゆえに、継之助はいつも周囲の反発あつれきにさらされます。が、それでも無理やり中央突破をはかろうとするあたり、いかにも継之助らしいのですが。

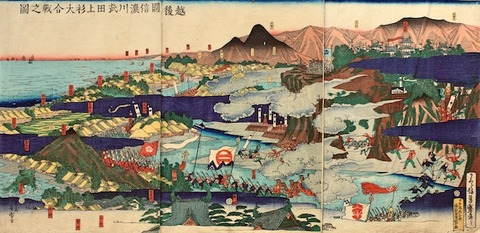

北越戦争において、継之助は官軍と相対することになります。

本人にその意識はなかったでしょうが、いってみればこれは幕府側であり守旧派側の立場です。しかし考え方だけみれば、継之助のめざすところは、西郷や大久保といった倒幕側にきわめてちかいものがあります。むしろ、革新的な思考や卓越した行動力をかんがみれば、維新側でも比肩できる者はいないくらいです。それだけの傑物が守旧派にまわっているのですから、人の運命はわからないものです。

藩と国家のはざま

倒幕という思想をもっているにもかかわらず、継之助は譜代大名牧野家の立場をおもんじ、忠義をつらぬきます。継之助という男は、家老連中にたてつき、かれらを時代おくれの遺物と腐していても、大本のところで藩主を捨てられないという点ではおなじでした。いやそれどころか、だれよりも藩主牧野家の立場をおもんぱかっています。

このあたりが、継之助のおかしさといえるでしょう。思考は倒幕。でも、感情は長岡藩が第一。継之助の二律背反がここにおいて鮮明となります。そして結果だけみれば、藩を捨てられるかどうかが、運命の分かれ道だったようにおもいます。

おそらく彼は倒幕や開国という時代の要請と、家老としての立場を両立させようとしたにちがいありません。そのためにおのれの才覚をすべてを使おうとし、知恵をしぼり、いらぬ苦労まで背負ったのでしょう。そこに至るまでの数奇な運命と苛烈な決断。そして時代との適合を模索するさま──。「峠」には、継之助の悲喜交々が凝縮されています。