「日本列島100万年史」

山崎晴雄、久保純子

講談社ブルーバックス

この本はプレートテクトニクスから日本列島のなりたちを説明しています。

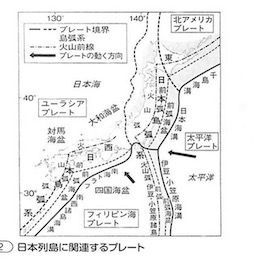

プレートテクトニクスとは、地球の表層を板状の岩板が移動するという考え方をいいます。ユーラシア大陸の端に位置する日本列島はプレートが沈みこむ場所にあたり、東北日本は大陸プレートの下に太平洋プレートがもぐり、また西南日本は大陸プレートの下にフィリピン海プレートがもぐりこんでいます。さらに日本の南の沖では、太平洋プレートとフィリピン海プレートがぶつかっています。

このプレート同士の沈みこみによって、海溝や隆起が発生するわけです。

溝と島

とくに、トラフ―弧―海盆がセットになっているという説明には感心しました。

”まず、いちばん外側(海洋側)に、海溝が島弧と平行して存在しています。そして、その内側に島弧本体の高まりがあり、その上に火山が形成されています。これも島弧と平行に並んでいます。さらに島弧と大陸の間に小さな海である縁海が存在しています。このような、海溝、火山帯のある島弧、そして縁海の3点セットが、島弧・弧状列島の大きな地形的特徴です。このような地形配列を「島弧・海溝系」と呼びます。”

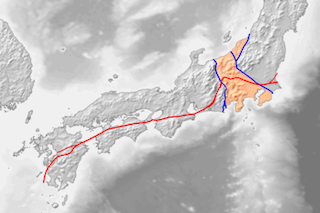

海溝―島弧―縁海のセットでみると、フィリピンプレートの沈みこみに沿って山脈がつらなっているのがわかります。また海で分断されていて気づきにくいのですが、じつは西南日本には「中央構造線」なる地質構造がはしっていて、中央構造線にそってみると和歌山と四国、九州の山脈というのは、じつはひとつづきの連なりになっているのです。

プレートの皺

ミクロ、マクロでいうなら、この本は地理のマクロに相当します。

プレートという観点から日本列島をながめると、いままで見えなかったことに気づけます。ふだん地図をながめても思いつかない新たな視点を与えてくれるという意味で、「日本列島100万年史」はひじょうに有益です。