「書楼弔堂」

京極夏彦

集英社

悩める子羊が本屋をおとずれ、店主と話しこむうちに、もやもやが解消するお話しです。子羊がどのように懺悔し、心の重しをおろすのかが見どころです。ものがたりの舞台となるのが本屋、書楼弔堂です。この本屋が、一風変わっていて、

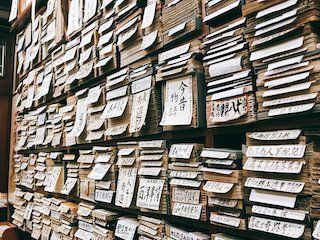

”左右の壁面は凡て棚で、題簽の貼られた本が堆く積まれている。棚の前には平台があり、そこにも夥しい数の本が積まれている。和書ばかりでもない。洋書もあるようだ。積まずに棚差しされているものも無数にある。洋装本ではなく帙に入れた和本なのかもしれぬ。”

”蝋燭以外の光源がある。どうやら、真ん中が吹き抜けになっているようである。吹き抜けの真下まで歩を進めて見上げると、うんと高くに白い光が見えた。天窓があるのだ。”

一面本棚で囲まれた塔のような構造をしています。三六〇度、見渡すかぎり本、本、本。それが三階建ての建物の天辺までつづいているのですから、なんとも壮大な景色です。読んでるだけで涎が出てきそうです。

そこにいるのは京極堂?

客の悩みが像を為し、話しているうちに、わだかまりがほぐれ解決へといたるという手法は、京極堂シリーズと瓜ふたつです。

というか、京極夏彦の語りは、いつもその手法をとっています。京極堂とおなじというより、いつもの京極夏彦の語りといったほうが正しいでしょう。詭弁と正論を巧みにあやつる弔堂の主人を、京極夏彦だとすれば、京極夏彦は小説世界に住みついた心理カウンセラーといえます。

無類の説教好き?

司馬遼太郎の講釈好きは有名で、小説そのものより講釈のほうが魅力的であることが多く、本人も小説そっちのけで講釈に紙面を割くこともしばしばです。で、司馬遼太郎が講釈好きだとするなら、京極夏彦は説教好きです。ここで語られるのは説教は説教でありながら、それに至るまでの論理立てがおもしろいのです。懇々と説教し、ああそうだったのかと迷える子羊が心が晴れるさまを見ていると、胸のつかえがすっと取れます。

子羊を導く本屋の天守は優しい心理カウンセラーのようでもあり、極悪なペテン宗教の教祖のようでもあります。相反するふたつの要素が矛盾なく同居している。それがこのキャラクターの魅力ですね。