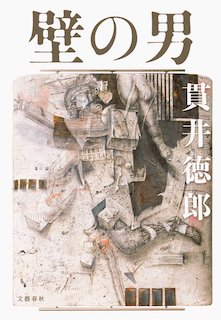

『壁の男』

貫井徳郎

文藝春秋

栃木県のとある町が、SNS上で話題となっていました。その町は、小学生の落書きのような絵であふれ、町全体を覆いつくしていたのです。牧歌的な田舎に突如あらわれた稚拙な絵は、異様な光景として話題となります。

民家の壁に絵がかかれ、塀には人、車、キリンが描かれ、またあるところでは髪のながい女の子が描かれています。原色でいろどられた絵の数々は独特の迫力があり、見るものを圧倒するのでした。

名もなき絵描き

アートともいえない稚拙な絵を描いたのは、地元で学習塾をいとなむ五〇才過ぎの男でした。男は母親の死をきっかけに塾の白い壁に絵をかきはじめ、それがやがて人の目にとまるようになり、隣人に乞われて、駐車場や家の壁に絵を描くようになったといいます。

なにより不思議なのは、いっけん下手にみえるその絵が、観るものの心をつよく揺さぶることです。なぜ、そんな絵を描くようになったのか。その絵にはどのような想いがこめられているのか。

町をおとずれたノンフィクションライターは、絵にひめられた謎をおいながら、男の半生をたどっていきます。その過程で男が地元にかえってきて塾を開いたときの話や、愛娘との死別、妻との離婚、さらにはアトリエで絵をかいた母との思い出が語られていきます。

貫井といえば犯罪小説

ひさしぶりに、貫井徳郎を読みました。過去によんだのは「殺人症候群」や「慟哭」で、じつにそれ以来の貫井徳郎でした。かるく五年はあいていて、そのことがショックといえばショックだったようにおもいます。

で──。久しぶりによんだせいか、ひどく懐かしい気持ちになりました。「壁の男」はプロットがスムーズで読みやすく、そのへんはいまもむかしも変わらない貫井徳郎の安定感です。

いまはむかし

が、しかし、久々の貫井作品であるにもかかわらず、どこか物足りなさを感じてしまうのも事実です。それが過去の作品をおもいだしていたからなのか、テーマが犯罪小説ではなかったからなのかと、いろいろ思案しましたが、たしかなところはわかりません。

でも、読みながら、

──こんなものだったかな。

とつい比べてしまう自分がいたのはたしかです。

むかしの貫井作品はもっと趣向を凝らしたものがおおかったのですが、それにくらべるといかにも凡庸な作品にみえるのです。とはいえ、脂ののった過去の作品とくらべるのはいささか上から目線かなと、すこし申しわけない気持ちになるのですが。

物語は深層へ

物語を展開するうえでうまいとおもったのは、絵の謎をたどりながら、物語が過去にさかのぼっていくところです。

話自体はふつうなのですが、時間がさかのぼることで、情報が深堀りされていきます。過去から過去へさかのぼることで男の半生があきらかになるのですが、たいしたトリックもないのに、つい物語に引きこまれていく感じがあります。そのへんのつくりは、さすがだと思います。