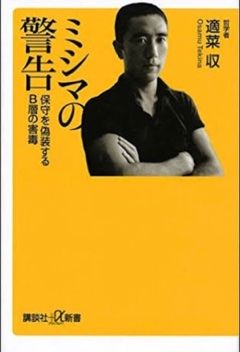

「ミシマの警告」

適菜収

講談社+α新書

これは三島論でもなく、三島由紀夫について語った本でもありません。三島をダシにして、保守の考え方を説明した本です。政治の世界でよく耳にする、保守本流。それを三島由紀夫の言葉でかたっています。なので、これを読むと、保守本流の意味がよくわかります。

■右翼のイメージ

兎角、三島由紀夫は、右翼に見られがちです。無理もありません。

三島は、昭和四十五年、民兵組織「楯の会」を率いて自衛隊市ヶ谷駐屯地、現防衛省本省に立てこもりました。そして東部方面総監を監禁し、クーデターの演説をおこない、そのあと割腹して果てています。この事件があまりに衝撃的なため、そのまま三島のイメージとなっています。

メディアがよく取りあげる三島は、カーキ色の軍服を身にまとい、ハチマキを巻いて拳を振り上げていますが、どこからみても右翼そのものです。世俗からかけ離れた彼の美意識もあいまって、現在では、三島=極度の国粋主義者になっています。

■ミシマの「保守」

では、三島由紀夫の思想は、右翼なのでしょうか?

答えはノーです。

意外なことに───意外という時点ですでに誤解が生じているのですが、三島の思想は政治的にとてもナチュラルです。そして、市民感覚にふかく根ざしています。

三島由紀夫が大切にしていた保守という考え方は、現在の三島のイメージと対極にあります。かつて保守をとなえた男が、いまでは右翼の権化に祀られている状況は、とても皮肉めいています。

三島の主張───保守という考えがなぜ強調されたのか、そのことをみなおせば、当時の社会の一端が見えてきます。

”それでは三島はどのような立場に置いて、なにを守ろうとしたのか?

保守の立場において、議会主義を守ろうとしたのです。

それでは三島が最大限に警戒すべきと説いたのはなにか?

全体主義です。

三島は右と左の両方から発生する全体主義に警鐘を鳴らしました。”

保守なる考えは、伝統と漸次的な人間の営みの上に正当性が生じる、というのが基本的な発想です。人間の営みというと大げさに聞こえるかもしれませんが、いわば民主主義の大本だとおもえば、それほど違和感はありません。

保守は、全体主義や共産主義に期待したわけでもなく、一部の知的階層を信じたわけでもありません。民衆の正常な感覚を信じたのです。ゆえに保守は、偏った思想が、政治的に力をもつことを嫌います。

戦中、戦後から連綿とつづく市井の感覚。それが保守だといえます。

ここで、戦中、戦後というのが、ひとつのキーになります。

かつての日本には、日常生活のなかに文化や美意識を見出し、礼儀なり、生活のなかに溶けこんだ細かなルールがありました。そしてそういった細かなルールを守ることで、日本人が果たすべき責任があると感じていたのです。

三島が命を絶ったのは昭和四十五年ですが、その頃というのは、ひょっとしたら、戦中、戦後の雰囲気を感じられる最後の時代だったかもしれません。

それ以降、日本はオイルショックを経てジャパンアズナンバーワン、空前絶後のバブルと流れ、狂騒にみちた宴の時代に突入していきます。

■「保守」という考え方

保守という考え方を、本書のなかでは以下のように紹介しています。

”「保守」とは何か。ひとことで言えば、「人間理性に懐疑的であるのが保守」です。抽象的なものを警戒し、現実に立脚する。人間は合理的に動かないし、社会は矛盾を抱えていて当然だという前提から出発する。”

”言論の自由を保障する政体として、現在、われわれは複数政党制による議会主義的民主主義より以上のものを持っていない。

この「妥協」を旨とする純技術的政治制度は、理想主義と指導者を欠く欠点を有するが、言論の自由を守るには最適であり、これのみが、言論統制・秘密警察・強制収容所を必然的に随伴する全体主義に対抗しうるからである。(「反革命宣言」)”

三権分立もそうですが、政治の仕組みというのは、いかに権力集中を回避するか、そのことを考えています。

第二次世界大戦のあと、権力を集中させると再びヒトラーが現れ、戦争をおこすというのが、神話のように信じられています。事実、小泉内閣が誕生したときは、抵抗勢力たる自民党の実力者たちがこぞって、そのような発言をしていました。時代遅れの感がある彼らの発言も、保守という考えを念頭におけば、それほど奇異ではないでしょう。

権力分散なり保守は、その根底の部分で人間不信があり、人間というものは放っておくと碌なことをしないと考えています。いわば、保守は、ネガティブな発想から出発しています。その意味で、三島は、人間を信頼していないといえます。人間というか、人間の集まりを信じていません。

人間が集まってなにかをしようとしても、うまくいかないことを知っていて、そうでなくても政治や軍の指導者があやまちを犯すのは、戦時中の反省を受け継いだ人間にとって、当然の感覚だったのかもしれません。

いずれにせよ、保守は理想の政治形態をすて、現実に重きをおいた次善の策をめざしたものです。

■イギリス議会

「ミシマの警告」のなかで、保守という考え方を知るエピソードがあります。

”一八九七年(明治三十年)にイギリスのニューカッスル・アポン・タインのアームストロング造船所で、英国労働争議史上に特筆されるような大争議がありました。このとき欧州大陸からドイツの社会主義インターナショナル系を中心とする革命オルグが続々と英国にやってきて、労働者をイデオロギーによって組織しようとした。ところがイギリスの労働者たちは、このイデオロギー信奉者たちを追い返してしまった。俺たちは労働時間を短縮し、賃金を上げてもらいたいだけで、わけのわからない「主義」は必要ない、と。”

というものです。

とりわけ、実利を重んじるところが、おもしろいと思います。イギリス人が、わけのわからない「主義」はいつもフランスからやってくるとぼやくところも、”ぽい”感じがします。

で、ここで語られる労働者の正常な感覚、それこそが保守であり、三島が守ろうした考え方です。保守というものが市井に根差しているのがよくわかります。

ただ三島が一般人とちがうのは、保守という姿勢を、かたくなに守ろうとしたことではないでしょうか。保守という常識をもちながら、一方で、超えてはならない一線をとびこえる異常な勇気をもちあわせていた───それが三島由紀夫という人物なのです。