明治時代からはじまったこの国のかたちがどのような変遷をたどったのかを、本をつなぎあわせながら考えてみた。戦争によって高揚する時代もあれば、戦争を後押しする時代もあり、それが失敗に終わるや忌避するような時代もある。近代とはどんな時代で、国家とはなんだったのだろう。

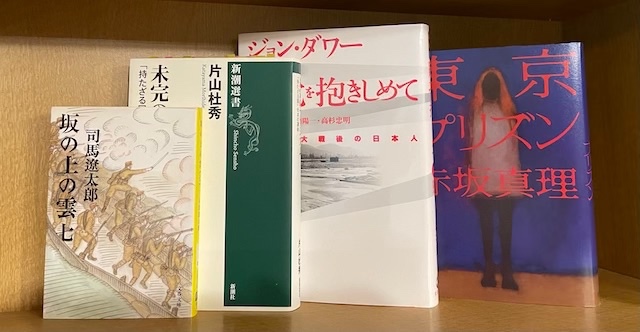

坂の上の雲

司馬遼太郎

文春文庫

伊予松山から話がはじまり、幕藩体制から解放された高揚から、日露戦争までの道のりを描いている。古きよき時代として語られることの多い明治だが、その実情は危なっかしいまでの成功体験の連続だ。国家と日本人をながめる歴史小説でありながら、それでいて時代の空気を身近に感じられるのがよい。

未完ファシズム

片山杜秀

新潮社

日露戦争を近代日本のひとつの到達点としてみるなら、それから昭和二十年までは下り坂かもしれない。当時の日本はやみくもに戦争にむかったわけではなく、第一次世界大戦や海軍軍縮など戦争を回避するための知恵を持っていた。少なくともそういう人材が活躍していた。しかしなぜかそういった知恵がいかされることなく、戦争へ突きすすんでしまったのか。日本がすこしずつ足を踏みはずしていく過程を、大胆な仮説をもとに説明している。

敗北を抱きしめて

ジョン・ダワー 三浦陽一、高杉忠明訳

岩波書店

終戦直前から極東軍事裁判天皇の戦争責任までを克明に記録している。時代の空気をそのまま映しとったかのように、当時の世相がよくわかる。とくに占領下においてGHQを受け入れていく様子や、天皇の戦争関にをめぐる混沌とした状況は生々しい。

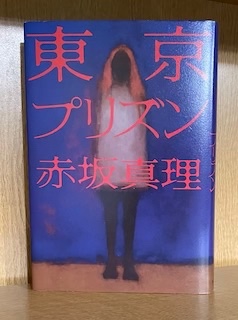

東京プリズン

赤坂真理

河出書房新社

アメリカに留学した真理が裁判の課題発表することになり、アメリカというアウェーの地で天皇の戦争責任を論じる。天皇は憲法上最高権力の座にいながら、意思決定することがなかった。奇妙な体制のなかで真理は、戦時中の日本を追体験し、主体としてのわたしを失っていく。主体なき戦争。その様子は当時の日本とかなり重なる。