東京「スリバチ」地形散歩

皆川典久

洋泉社

二十年ちかく東京に住んでいるにもかかわらず、わたしは東京の土地勘がありません。新橋と内幸町と虎の門はわりとちかくにあるのに駅からでたルートしか歩けず、地下鉄の出口を間違おうものならとたんに迷子になります。

たとえこれが通いなれた新宿であっても、西口のオフィス街、東口の歌舞伎町、その裏手の新大久保あたりはわかりますが、新宿南口から代々木を経て明治神宮につながるあたりとなると、ぜんぜん検討がつかなくなります。駅ごとに周辺はイメージできるのですが、土地と土地がつながらないのです。そのため、いつまでたっても道がおぼえられません。

なぜ土地勘がないのか?道をおぼえないのは車にのらないからだとずっとおもっていたのですが、最近そうではないことに気づきました。おそらく地図をもってあるいたとしても道はおぼえないですし、googleマップ片手にあるいても街並みはあたまに入りません。なぜかというと──。

ほとんどの地図は、実際の地形を表していないからです。

地形がみえない東京

長年、土地勘にたいする鬱屈したおもいを抱えてきたせいもあり、東京「スリバチ」地形散歩をよんだときは感動しました。目からウロコが落ちるとはこのことです。

地図とはこういうことだと。

地形とはこういうものだと。

そのことに気づくきっかけになりました。

この本をよむと、なぜいままで地図が読めなかったのか、その理由がわかったような気がします。地図を把握するための道や目印となる建物がわからないといったこともあるのですが、それは些末な問題です。地図を読めなかった理由はただひとつ。地図をよむ以前に、地形がそもそもわかっていなかったのです。重要なのは地形かたち──。地形がわからないから地名も地図も頭にはいらないのだと、いまになってようやく気づきました。

坂の街•渋谷

この本には3D地形図がのっていて、地形図でみると、高台と谷、川の様子が立体的に把握できます。たとえば渋谷は深い谷がY字に走っていて、Yのうえの部分に代々木公園と明治神宮があります。さらに渋谷駅はスリバチ状の谷底にあるせいで、駅をでればあちこちにのぼり坂がはしっています。

宮益坂に道元坂、八幡坂に金王坂、スペイン坂──。渋谷は、じつに見どころとなる坂が多くあります。また谷底にある渋谷は高架線路がおおいのも特徴で、山手線も東横線も井ノ頭線はもとより、地下鉄銀座線も高架になっています。だって、地下鉄ですよ地下鉄。地下鉄が高架だなんて、よく考えたらこんなおかしな話はありません。

それもすべて深い谷のなせる地形わざ──なのですが。

地形と地名

また地名というのはその土地の地形をよくあらわしていますが、その逆もまた真で、地形がわかってないと地名があたまに入ってこないものです。地形をしったうえで地名をみると、なるほどと思うことがよくあります。いままで地名がおぼえられなかったのは、地名と地形とセットになっていなかったせいなのか──と。

この本は地図なり地形図がふんだんに記載されています。そのへんが手がこんでいて、地図にたいする配慮がじつに細やかです。地図本が不人気なのは世のつねですが、この本は3Dの立体を駆使することでその弱点をおぎなっているといえます。

3D地形図や高低差によって色分けされた地図を載せることで、台地と谷がよくわかりますし、谷がわかるということは、高台から湧きでた水流が地面をけずった様子──だいたい樹形図のようなかたちをしています──がわかるようになっています。

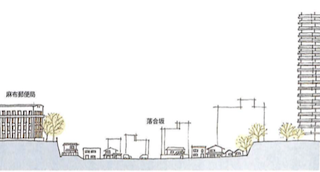

断面模式図では、谷と台地の高低差や段状となった地形が理解できるし、断面展開図や写真を見くらべれば、街並みをイメージするのに役にだちます。これは一般的な地図本ではなく、おそらく地形を理解するためにつくられています。これを一読すれば、東京がいかにスリバチが多く、谷がおおく、坂がおおいかがわかるでしょう。

実際、この本に紹介されている周辺エリアをあるくのが最近の趣味となっています。読書の合間に散歩。読みながら地形を想像するのもいいですが、歩きながら地形を把握するのも格別な良さがあります。