「信濃が語る古代氏族と天皇」

善光寺と諏訪大社の謎

関裕二

祥伝社

──批判するなら対案をだせ。

国会答弁だったらそんな声が聞こえてきそうです。批判だけなら誰でもできますし、対案をださずに批判するのは、お世辞にもいいやり方とはいえません。

そういった人たちはリスクを負いたくないから批判に終始する傾向にあり、自分で責任を負う覚悟に欠けます。腰のひけた意見など聞くだけ退屈ですし、対案がだせる人が批判するからこそ、そこに価値がうまれるのだとおもいます。

信濃の対案

この本も、古代史の常識にてらして、批判と対案がでてきます。

前半の批判は痛烈で切れ味するどく、爽快な書きっぷりです。

これを読むまで、古代における「信濃」の重要性などかんがえもしなかったのですが、著者の独自の視点にふれると蒙が啓かれるおもいです。

信濃と出雲

とくに、信濃が古代国家出雲の最終地であるという説は、見ごたえがあります。信濃と出雲の関係を軸としながら、そのまま善光寺と物部氏の関係から諏訪大社、そして武御名方神と安曇野へと論はすすんでいきます。

武御名方神が安曇野一帯を開拓したとする見解は、おそらく的を得ています。長野市や小諸、松本、伊那周辺に海の民にちなんだ地名が残されていて、これらはワダツミの職業集団・安曇氏と関係があったと考えるのが妥当でしょう。

ローカルを掘りさげ、そこから古代の謎に斬りこむ展開は、読み手の興味をそそります。

タニハ連合

ですが、後半になって著者の対案が展開されるくだりになると、まるでつまらなくなります。

読みすすめるとテンションがだだ下がりで、

──何だかなあ。

という気分です。

前半の展開が古代史にかんする定説批判だとするなら、後半の対案としてでてくるのがタニハ連合です。タニハ連合は、京都府の中北部から兵庫県北部におよぶ地域をさし、著者は、この地域を中心に越後や近江、尾張の勢力が手を組んでいたと主張します。

タニハ連合など、いわばヤマトととも出雲ともつかない第三勢力になるのですが、第三勢力であるがゆえに、たんなる寄せ集めにしかみえず、その実在がひどく疑わしく感じます。歴史のなかでかろうじて浮かびあがる影のような存在とでもいうのでしょうか。

──これはただのでっち上げではないか。

とそんなふうに勘繰りたくなります。

しかも、

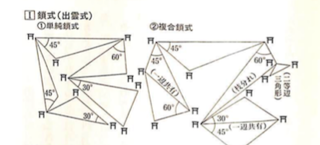

”「神話の出雲」は、「島根県東部の出雲国」だけをさしているのではなく、その実体は「出雲を飲みこんだタニハ連合」ではなかったかと著者は考えている。「三天法」の「出雲式」が、「旧出雲国」だけではなく、四国北部、丹波、畿内(もちろん近江も含まれる)、尾張、紀伊半島(熊野)、信濃、関東、東北と広がっているのも、そのためだろう。これらは「タニハ連合」にとって重要な地域であった。”

とつづけられると、もはやなんでもかんでもタニハ連合だなと云いたくなります。あれだけおもしろかった前半の批判が、対案になった途端にシラけてくるとは予想外でした。批判と対案でこれだけ対照的な本もなかなかありません。