『10番は「司令塔」ではない』

北健一郎

角川書店

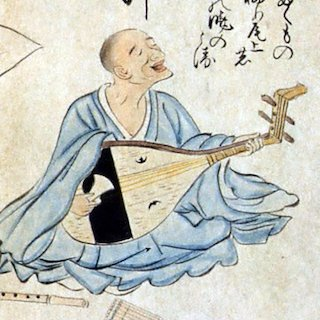

”祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。 ”

平家物語の冒頭です。諸行無常からはじまり、盛者必衰の理へとつづく有名なくだりは、滅びの過程──というか、世の儚さをひしひしと感じさせます。移ろいゆく様を粛々と受け入れるところが、ザ・無常観です。

10番の系譜

サッカーにおける10番といえば、ラモス瑠偉、小野伸二、中田英寿、中村俊輔といった名前があたまに浮かびます。彼らは、DFを切り裂いてFWにボールをおくるキラーパスの名手でした。かつて、10番はパスで相手をくずし、パスで試合を決める攻撃の起点でした。そのため10番を背負った選手は司令塔とよばれていました。

ですが、『10番は「司令塔」ではない』では、かつての10番と今のそれで役割がちがっていると述べています。

”トップ下と一口に言っても選手のタイプはさまざま。それぞれの選手によってボールを受けたい場所は微妙に違ってくる。

中村やレアル・マドリードのエジル、マンチェスター・シティのシルバなどゲームメーカータイプのレフティは右寄りの位置で受けたがる。スピードに乗ったプレーでゴール前に入っていく香川やバルセロナのメッシ、チェルシーのオスカルはペナルティーエリアの手前あたりでボールをもらってシュートに持っていくプレーを常に狙っている。"

また高橋秀人は、インタビューで、トップ下らしくないトップ下の代表として、羽生直剛の名前をあげています。トップ下というポジションは、本来、DFからパスが供給されたときにタメをつくることが求められるのですが、羽生はどう見てもそんなタイプじゃありません。では、羽生はなにをしているかというと、

”梶山のように相手を背負った状態でボールをキープすることはできなくても、羽生がいることによって梶山とはまた違った流動性が生まれる。

「相手が4バックだとして、ボランチがボールを持っているときに、羽生さんはセンターバックとサイドバックの間のスペースに入っていきます。このとき、羽生さんはセンターバックがマークするのか、サイドバックがマークするのか微妙なところにポジションをとるのがうまい。マークがハッキリしていれば1人がつくだけでもいいんですけど、微妙なところにいるので2人のどちらがいくのか迷う。つまり、1人で最低1枚、2枚引きつけてくれることもあります」”

と、絶妙なポジション取りによって、相手を攪乱しているのです。これも立派な10番の働きといえます。

ボランチ全盛?

最近だと指令塔といえば、ボランチを指すことが多くなりました。ガンバ大阪の遠藤、浦和の柏木、サンフレッチェの青山、鹿島の小笠原などがそれに該ります。皆、チームの精神的な支柱でありパスの供給源でもあるため、「司令塔」とか「チームの心臓」とよばれています。

たしかにこの面子をみれば、ボランチが司令塔というのもうなずけます。では、司令塔は、かつての10番からポジションをさげたのでしょうか?

どうやら、一概にそうともいえないようです。高橋秀人は、ザックジャパンの日本代表を例に、

”「僕の考えはちょっと違うんです。スイッチを入れるのは少し余裕のあるヤットさんのところかもしれないけど、本当に試合を決めるのはスペースがなくなっているにもかかわらず圭佑さんであり、真司だと思います。スイッチを入れるのはボランチっていうのは世界的に見てもそうだと思いますが、最後のところを司るのはトップ下。今まではゲームをコントロールするのも勝負を決めるのもトップ下だったけど、仕事が分担されていると思います」”

と語っています。なるほど、するどい分析です。

10番が司令塔でないのはわかりましたが、では現代サッカーにおける10番トップ下の仕事はなにか? というとその役割はきわめて曖昧です。純粋に10番のプレーを突きつめていくと、探しているうちに、答えがなくなるような気がします。要するに、10番といっても、千差万別なのです。選手によっても得意なプレーがちがうため、それぞれの個性に応じた10番が出てくることになります。

10番必衰

TV中継でサッカーの試合があると、むかしは、攻撃の選手を目で追っていました。現代表でいうなら、本田にボールがわたったときにどこにパスをだすのかとか、香川だったらどこでスペースに走りこむのか? いわゆる、攻撃の崩しに注目していました。しかし、いまは見方が変わっていて、ボランチがボールを奪った瞬間、誰がうごきだすとか、全体が押し上げや攻守の切り替えのダイナミックさをみています。

もうひとつは、バイタルエリアの手前です。誰がトップ下のスペースを空け、そこにだれが飛びこんでいくのかを観るようにすると、攻撃にいく一歩手前のところで、どういう手間をかけてDFを剥がそうとしているのか、FWの工夫がよくわかります。

かつてラモスが君臨していた10番のプレーエリアは、いまは岡崎が走りこんでいくスペースになっています。司令塔としての10番は、そこにはいません。最近はサイドバックに司令塔としての機能をみる向きもあるらしく、かつての10番の姿は今後見られなくなるかもしれません。

それほどサッカー戦術の移ろいは激しいのです。10番におけるプレーの多様化。移ろいゆく司令塔。そのことを考えていると、どこからともなく、祇園精舎の鐘の音が聞こえてくるのですが。