『風は青海を渡るのか?』

森博嗣

講談社タイガ

ハギリ博士がウォーカロンについてインスピレーションを得る、ただそれだけのお話です。

従来からウォーカロンが暴走するのは、ある種の拒絶反応が原因と考えられていました。しかしハギリ博士は、その拒絶反応が、人間しか持ちえない気まぐれ───すなわち生命の揺らぎをウォーカロンが取り込もうとした結果ではないか? と推測します。

■ナクチュ、再び

ハギリ博士がチベットにある聖地ナクチュで、子どもの脳波測定をおこなっていると、テンジン知事から思わぬ報せが届きます。それはウォーカロン・メーカーの見学を取りつけたというものでした。報せを聞き、博士は、俄然興味をしめします。

しかし護衛役のウグイは「非常に危険です。火の中へ飛び込むようなものです」といい、博士をいさめます。それも無理なからぬこと。博士一行は、つい先日、同地区でおこったクーデターに巻き込まれたばかりなのです。

クーデターの首謀者と目されるウォーカロン・メーカーが、見学を承諾したとなれば、これを口実に命を狙ってくるのは必定。ウグイは、そのことを懸念しています。

が、ハギリ博士は反対を押し切り、研究所にむかいます。そして、ウォーカロン・メーカー・HIXの所長ドレクスラと出会い、彼から研究所の土地に、古い遺跡が眠っていることを知らされます。

後日、博士とドレクスラは、古い遺跡におもむきます。遺跡には何かの施設として機能していた形跡があり、その地下室には巨大な偶像がうまっていました。偶像は顔の上半分しか地上に出ておらず、両目が閉じられ、鼻の途中が床に埋まり、日本にある宗教像───大仏に似ていました。

いったい、誰がこの施設めいた遺跡をつくったのか?その〈背景/バック〉には、かつて天才とよばれた科学者の影が、見えかくれするのですが───。

■AI vs 人間

■AI vs 人間

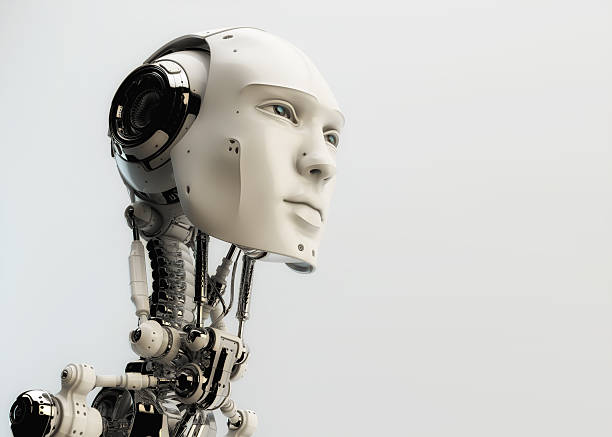

この世界では人間の寿命が飛躍的に伸び、生殖機能が損なわれ、人間はウォーカロンと入り混じって暮らしています。ハギリ博士は、ウォーカロンの脳波を測定する研究者として、世界的な評価を得ています。ウォーカロンの脳波研究をおこなっていることから、博士はたびたびウォーカロンの存在意義について語っていて、その内容はウォーカロン単独の性質ではなく、人間とウォーカロンのちがいがほとんどです。

博士は、人間とウォーカロンのあいだにほとんど差異はないと主張し、実際、「古いことは、それだけ立派な働きをした証拠だと思う」と旧式のウォーカロンを気遣っています。

とはいえ、物語のなかでは生物と無生物のみえない壁らしきものがあり、如何ともしがたい”差別”が横たわっています。その差別をなくそうと、人間とウォーカロンに関する議論が交わされるのですが、その内容は人間vs人工知能と酷似しています。人工知能は人間にとって替わるのか? という議論は、Wシリーズのテーマのひとつでもあります。

■人間であるために

ハギリ博士は、人間とウォーカロンの間に差異はないと、しきりに主張します。しかし博士が主張すればするほど、人間にできてウォーカロンにできないこと、つまり人間の固有性が浮き彫りになります。

この世界が人間が生殖をうしなったものとして描かれるのも、宗教的見解から、人間がウォーカロンとの共存社会を阻もうとするのも、人間の固有の営みが原因となっています。ウォーカロンは、生殖や宗教といった営みを行いません。生殖なり宗教なり寿命といったものを、ウォーカロンがなしえず、人間だけがおこなっていると考えれば、おのずとそこに人間の本質が見えてくるような気がします。あくまでもぼんやりと、おぼろげにですが。

また意識やランダム思考、クリエイティビティの発揮についても、人間にはできるがウォーカロンには苦手なものとして説明され、ここでも人間固有の行為が強調されています。

■哲学の問い

ここで思うのは、森博嗣はウォーカロンを語ることで、反射的に人間を考察しているのではないか? ということです。ハギリ博士はウォーカロンを擁護する立場をとっていて、必然、ウォーカロン側から人間を見るようなかたちになります。博士の思考を追いかけ、人間について考察していると、解脱というか人間の枠からはみ出たような気分になります。それが愉しいといえばたのしかったりします。

ウォーカロンから見て人間の固有性はなにかと考察し、そして人間の”人間らしい部分”を削ぎ落とし、人間とはなんぞや? と迫っていく。それはSFでありながら、どこか哲学的な問いに似ています。

とはいえ「風は青海を渡るのか?」の終盤で描かれたように、もしウォーカロンが、人間の揺らぎまで取りこむのだとしたら、人間それ自体の固有性はほとんどなくなります。人間とウォーカロンの分け隔てない世界。それは、人間がいなくなった世界かもしれません。