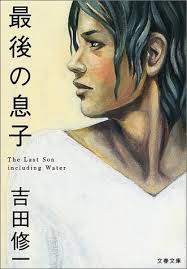

『最後の息子』

吉田修一

文春文庫

オカマの恋人と暮らす青年──そのうらぶれた日常と終焉の物語です。

恋人の名前は閻魔ちゃんといい、新宿界隈で飲み屋を経営していて、店にはいろんな人たちがやってきて、なかには金回りのよい芸能人もいるので、閻魔ちゃんの店は賑わいをみせています。店の客ひとりとっても普通の人は登場しなくて、一風変わった人たちで埋め尽くされているのが吉田流なのかと思ったりします。

新宿界隈でみかける一風変わった人。おそらくこれは異界の演出にあたります。新宿界隈というロケーションを出すことで、ちょっと変わった世界──異界を想起させています。

恋人がオカマというシチュエーションも然りで、通常、物語なるものは現実から異界へむかうのですが、これはその逆の形式をとっていて、主人公は最初から新宿という異界にいて、かつ、閻魔ちゃんという山姥の家にかくまわれていると解すれば、話の筋がぼんやり見えてきます。

"閻魔ちゃんの部屋でのぼくの暮らしぶりは「体調の良い病人」という言葉がピッタリだと思う。毎日昼近くに起き出して、夕方まで本を読んだり、散歩したりして過ごす。"

青年は生活のほとんどを閻魔ちゃんに依存していて、実態は恋人というより居候にちかく、いやいやぶっちゃけオカマのヒモ として暮らしています。責任もなくただ何となく漂うだけの自分を「体調の良い病人」と肯定してしまうあたりに、吉田修一のセンスを感じます。

喪失と日常

で──。

主人公は暇を見つけては、オカマの閻魔ちゃんをビデオ撮影をするのですが、それは日記だったり、食事風景だったり、閻魔ちゃんの店の様子だったりと様々なわけで、ビデオによる回想と現実が頻繁に入れ替わるのが忙しなく、ビデオの回想が徐々に現実へ近づいてくるところは非常に巧妙なつくりになってます。

青年と閻魔ちゃんは、"大統領"と呼ばれる友人がいました。閻魔ちゃんが、戦争も内戦も夫婦喧嘩もない非暴力の国をつくると宣し、たまたま店内に居合わせ、大統領になりなさいと指名された常連客が、"大統領"その人だったのです。

大統領は、閻魔ちゃん同様、ホモセクシャルな人物で、あるとき、大統領が公園で死んでいるのが見つかります。自転車で公園に出かけ、友達と別れ、誰かにフェラチオをさせていたらしく、足には汚れたパンツが絡み合っていたというから、これ以上悲惨な死に方はありません。

友人の死というセンセーショナルな出来事に際しても、吉田修一の描き方は実に冷静です。深い悲しみに陥ることもなく、ことさら重くもなることもありません。あくまで淡々と控えめでつつましく、そしてどこか冷めています。

"これは大統領が殴り殺されて、そろそろ三か月になる頃の映像だ。驚くべきことは、彼を失ったその後のぼくらの生活が、いつの間にかすっかり元通りになっていたということだ。あの哀しみを乗り越えるために、歯を食いしばった覚えはない。それは本当に驚くべきほどの自然さで、いや、憎むべきほどの自然さで、元に戻ってしまっていた。"

というように。

どこか日常のもつ平凡さや残酷さ、世界が変わらない様子に作者の苛立ちが含まれています。そしてその苛立ちは、日常の忌避につながり、異界にとどまる青年の行動を一貫して規定しています。

ストーリーの終盤にさしかかったところで、青年が、母親に閻魔ちゃんを紹介しようとする場面があるのですが、

「あのさ、お袋が会いたがってるんだ」

「だ! だれに!」

「閻魔ちゃんにだよ。紹介するから、来てくれないかな。Sホテルのロビーで待ってる」

と、ホテルのロビーで待ち合わせるものの、結局、閻魔ちゃんは姿を現さず、青年は振られてしまいます。そのときの母親と会えないという閻魔ちゃんの理由が、

「こんな女を息子の恋人だって紹介されて喜ぶ親がいる?」

というものでした。ううん。たしかに反論の余地がありません。閻魔ちゃんにとっても青年にとっても、オカマの婚約者は動かしがたい現実です。

そして異界で成り立っていた閻魔ちゃんとの同棲も、現実からやってきた母親という使者により、終焉をむかえてしまいます。異界から現実へとむかう。それがこの話の筋なのです。

小説という名の映像編集

吉田修一は、とにかく編集に凝っています。過去語りでは、昔の恋人、中学のときの友人、長崎の母親がでてくるし、現在の話になると、閻魔ちゃんとの生活を中心に大統領の死を合間合間にはさみ、喪失感を漂わせてきます。短編のなかでこれだけ場面を切りかえる人も珍しく、しかも読んでいて、そのシーンが目の前にあざやかに浮かぶのですから、読んでて実に楽しい小説です。小説というより、映像編集にちかいかもしれません。

ひとつ難をいうなら、ストーリーがどこか弱弱しいところ。淀みない編集と気の利いた場面があって、それはそれでおもしろいのですが、ストーリーとして結論があるわけではなく、あくまで淡々とした日常が綴られているだけで、お話しがどこに向かうのかいまいち掴みづらいのです。

最後の場面で閻魔ちゃんが逃亡するのに際し盛り上がりをみせ、それがストーリーになっている最大の要因ではあるのですが、よく見ればそのシーンがなければこれは何の物語だったか? と、さほど印象に残りません。

動かない主人公

構造として考えれば、友人の死という過去があり、主人公の青年はきわめて曖昧な性格でみずからアクションを起こすこともなく、閻魔ちゃんという庇護者のもとで無為なる日々を過ごしているだけなので、青年がなにを求めて動くのか? というと、それもないので、結果、ストーリーが動かなくなってしまいます。

現状に留まるところを希望するがゆえに、青年は動き出さず、異界=非日常にとどまり、変わった友達なり仲間なりを眺めることに終始し、現実が迫ってきてもなおそれを忌避しようとします。ゆえに、青年は決して旅立とうとしないのです。

で──。

主人公が動き出さないから、ストーリーも動きださず、動き出さないがゆえに、編集でインサートして過去につなげることになります。このお話しのぎこちなさは、そのあたりにあるとおもいます。